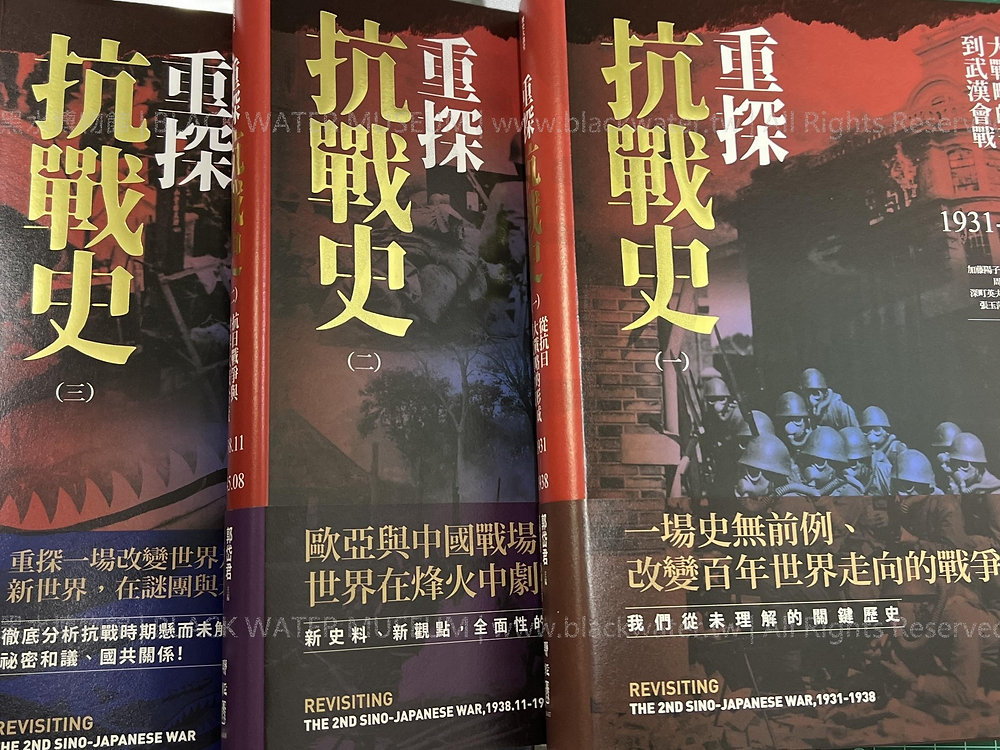

斷斷續續一年多的時間,終於閱讀完畢郭岱君主編的《重探抗戰史》第一部和第二部。《重探抗戰史》這三部書是近期出版、對中日戰爭討論最權威的一套書,最大的特色是各國專業史學家引用的中、日、美、蘇等權威資料書寫,其專業性值得信賴。

主編郭岱君在《重探抗戰史》第一部開篇「不容青史盡成灰」寫道:

抗日戰爭是20世紀中華民族最重要的歷史大事、也是最珍貴的歷史資產。這場史無前例的戰爭,攸關中華民族存亡,數億中國人或死、或傷、或家破人亡,整個民族的命運因之改變,世界政局也因此而重組。

二十世紀的中日戰爭非常值得我們花時間學習和了解,因為它對中國以及世界的影響都很深遠。《重探抗戰史》第一部和第二部基本上是從事間線的角度疏離抗日戰爭的前因後果。每次重要會戰結束後,本書都會給出總結和反思。《重探抗戰史》(三)是2022年末出版的第三部書,講述抗戰期間其他政權、敵後作戰、外交關係等方面,內容相當精采。第三部剛出版的時候,我就讀完了討論汪精衛政權的第一章,內容讀畢真的感到酣暢淋漓。

對於從未系統學習了解國中日戰爭的朋友,其實建議先閱讀維基百科「中國抗日戰爭」,快速了解整個戰爭的幾本史實,然後進入本書或其他書目的閱讀。本篇文章是我通過閱讀《重探抗戰史》第一、二部書摘選出的以時間順序排列的關鍵信息,也是對我自己閱讀本書的疏離。對於中日戰爭這個話題,我還計劃閱讀很多其他書目,例如《重探抗戰史》推薦的延伸閱讀,都是這套書的撰稿者書寫的,也有相當的研究價值。

重探抗戰史(一):從抗日大戰略的形成到武漢會戰1931-1938

不容青史盡成灰

- 近代中國領導人物的個人檔案和日記的公布,激起中國研究的興趣

- 蔣介石日記的公開讓許多困擾的問題茅塞頓開

- 「人與戰爭的關係」以及「中國民族國家的構建」兩個概念為主軸

- 新的史料帶來新的觀點

- 眾多學者(中、台、日、美)共同合作完成的研究著作

第一編 中日戰爭的起源

第一章 日本軍國主義的興起 加藤陽子

一、日本歷史的朝鮮觀與中國觀

- 日本傳統的安全觀:對外意識形態是對朝鮮半島的支配地位,對中國歷代王朝的對等地位

- 663年,倭國(日本)於白江口之戰(白村江之戰)大敗於唐帝國和新羅聯軍

- 1868年,「王政復古」後的明治新政府指導者之一的木戶孝允提倡「征韓論」

- 日本外征論的意義

- 1873年,木戶孝允轉而提倡內治優先路線,外爭論派失勢

- 1874年,「佐賀之亂」,征韓輪落敗

二、日本近代政治制度的行程和軍政關係

- 統帥權獨立與軍政分離主義:軍隊直接隸屬於天皇,把軍隊從政治的影響中隔離出來

- 元老的職責和戰時大本營:宣戰與和議由政府內閣對天皇大權進行輔弼,指揮軍隊方面則由統帥機關對天皇進行輔弼,事關大局的國家最高決策則由元老們把持(戰時大本營)

三、日本的主權線與利益線論

- 山縣有朋的亞洲新秩序:《外交政略論》意見書中的《主權線與利益線》

- 主權線是日本本土,利益線是日本國家安全密切相關的鄰接地域(朝鮮半島)

- 在山縣有朋的安全感中,中國是帝國主義瓜分的對象,日本除了要小心不被捲入列強和中國的紛爭外,還要留心如何與列強抗衡,從中伺機漁利。不過,山縣要警惕的對象是英、法、俄,而不是中國。

四、甲午戰爭與日俄戰爭

- 《宣戰詔敕》中的中國

- 日俄對立的焦點

- 日俄戰後日本的選擇

- 日本主張滿洲門戶開放,給俄國貼上「非文明」的標籤

- 1905年9約,日俄簽訂《樸茨茅斯條約》,但未提及戰爭賠款

- 日本絕不歸還滿洲,因為滿洲是日本花費二十億資材、犧牲二十餘萬死傷換來的戰利品

- 日俄戰爭的總結和概括

- 日本陸軍軍事思想從「火力中心主義」轉向「步兵白刃戰主義」

- 極密版《明治三十七八年海戰史》,海軍沈迷於大艦巨砲主義

- 持久戰論的登場

- 日本軍政人員迷信「速戰速決論」

- 受德國教授德爾布呂克的影響,日本戰略家石原莞爾認為戰爭分為速決戰和持久戰兩種

- 速決戰,採取殲滅戰略;持久戰,採取消耗戰戰略

五、第一次世界大戰後日本的國防新政策

- 戰後日本的挑戰:

- 戰後的反省潮流

- 華盛頓會議

- 中國全權代表施肇基向華盛頓會議的「太平洋及遠東問題委員會」提出解決中國問題的十項原則

- 美國全權代表魯特(Elihu Root)根據這個「十原則」,綜合英國全權代表貝爾福(Arthur Balfour)的草案,歸納出關於中國問題的「魯特四原則」:

- 尊重中國之主權與獨立暨中國領土與行政之完整;

- 給予中國最完全無礙之機會,以發展並維持一有效力而整固之政府;

- 各國在華商務、實業機會均等;

- 各國不得營謀特權,而減少友邦人民之權利。

- 華盛頓會議還討論了山東問題。中國全權代表王寵惠強烈要求收回山東主權和廢除《二十一條》,在美英斡旋下,中日兩國於1922年2月4日在會外簽訂了《解決山東懸案的條約》及其附約

- 新四國銀行團與滿蒙特權的實際狀態

- 英、美、法、日在紐約組成「新四國銀行」,壟斷對華貸款

- 日本對南滿洲和內蒙古東部地區享有特權和優先權,遭到美國反對

- 參謀本部的反美論調

- 1924年,美國通過「排日」移民法,遭到軍部強烈反彈

- 國防方針的指定

- 1907年制定的國防方針,第一假想敵是俄國,其次是美國、德國、法國

- 1918年修訂的國防防戰,日本把美、俄、中三國列為假想敵,同時制定了陸海軍共同武力干涉中國的方案

- 1923年修訂版中美國成為日本陸海軍共同的頭號假想敵

第一章 拓展閱讀

- 《宛如飛翔》全十冊 司馬遼太郎 遠流出版社

- 《日俄海戰1904-1905:侵佔朝鮮和封鎖旅順》《日俄海戰1904-1905:第2太平洋艦隊的末路》(Maritime Operations in the Russo-Japanese War, 1904-1905 Vol. 1&2)(英)朱利安·S.科貝特(Sir Julian Stafford Corbett) 台海出版社